はじめに

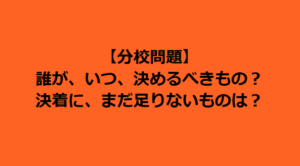

2025年3月末に、山添村分校の問題は、大きな局面を迎えようとしている。

野村栄作村長が、「分校を本校化するか、廃校にするか、令和7年3月末までに結論を出す」と言っているからである。

「え?」 本校化すると決まっていたのではないのですか?

私が、このことを伝えると、多くの人から、すでに本校化することが決定したと受け取っている人が多いことに気づかされる。

この辺りのことを、私自身も、2023年7月以来、ブログを更新できずにいたことも反省しながら、分校問題を端的にまとめるので、読んでもらえたら嬉しいです。

3月末までのひと月半、好むと好まざるとにかかわらず、村政の緊張は避けられない状況。

このブログ記事を読んで、事態をしっかり把握してもらいたい。

山添分校の簡単な歴史と、現在の様子

山添分校(正式名称:山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校)は、農業科と家政科からなる昼間定時制高等学校である。創立70余年。定員は一学年30名。本州唯一の村立高等学校でもある。

最近10年間は、毎年10人足らずの入学者がある。村内の子弟の進学数は漸減し、伊賀市・名張市などからの生徒が全体の8割以上を占めている。

生徒は、中学生時代に勉強で躓いたり、目標を見失ったり、いじめに遭ったりした経験を持つ者が多い。分校に入学し4年間に、多くの生徒は、遠距離通学を続け、成長し卒業していく。殆どの生徒は、村内や村外(伊賀市や名張市)の企業に就職する。最近は、専門学校や大学に進学する生徒もある。

山添村内の子弟は、多い年は二人、少ない年は一人も入学しないこともある。現在も在校生のうち村内に住所を持つ者は数名である。かつては、村民の子弟の多くが学んだ分校であるが、昭和45年頃から、農業を継ぐ子供が減り、兼業農家になっていったこと、名阪国道などで交通の便が良くなったことなどから、多くは奈良県内および、伊賀市・名張市の高等学校に進学し、分校生と同様に、コミュニティバスで通学している。

奈良県に住所を持つ者も、数名でしかない(天理市、桜井市など)。やはり、以前は、旧都祁村、旧月ケ瀬村、などからも入学者はいたが、上記と同じ理由で減少してしまった。

しかし、村立高校であるが故に、奈良県の公立高等学校統廃合の影響を受けることなく、また、伊賀市や名張市の通学生が常に一定数あり、現在の規模の学校として存続してきた。このような状況で、学校と教職員は、生徒たち一人一人に丁寧に寄り添い、成長を見守る教育を築いてきた。こういうスタイルが、結果的には求められていたということになる。

村外から分校に通う多くの生徒の通学手段は、コミュニティバスである。村外の高校に通う山添村の生徒も、これを利用している人が多い。村が整備したコミュニティバスについては、後述する。

かつて、本校化を目指したが、中断

山添分校の本校化は、従来から同窓会や後援会の強い願いであっただけでなく、設置者山添村・管理者奈良県という状況(設置者管理主義から逸脱する)を、県教育委員会(県教)や文科省から是正するよう指導があった(2016年・平成28年)ことから、村政が取り組むようになっていた。

山添分校本校化の取り組みは、当初前向きに推進していた前村長(森中利也氏)が、任期途中に方針を変更した。

「村内の三つの保育園の統合と、小学校・中学校の一貫(あるいは義務教育学校)に取り組み、その後に分校の本校化については、一旦保留する」ことになった(2020年・令和2年の後半であろう)。

この方針転換は、県教にも伝えられて、おそらく二年間の猶予が認められたようである。

余談であるが、当時、本校化のために教育主事として任用されたのが、現在の村長・野村栄作氏である。彼は教育主事の任期を全うする前に、その職を辞任している。

しかし、上述のように突然に保留されてしまい、本校化は、しばらく顧みられないで、いわば、忘れ去られた状況になった。

ちなみに、同じ理由で本校化を目指した五條市立西吉野分校は、数年前に本校化を達成している。

現村政になって(2021年・令和3年9月以降)

オーガニック農業を、教育の場に! -村長の名案!-

2021年・令和3年9月、その野村栄作村長が就任した。新人として戦った選挙期間中、彼は、分校については公約に掲げることはなかった。しかし、就任から約1年後、県教から、本校化について返答を迫られ、ふたたび村内は本校化するか否かの議論が高まることになった。県教としては、二年前に村政に二年間の猶予を認めていた(前述)から、当然のことである。

村長自身、「分校本校化のことは、しばらく忘れていた」という主旨の言葉を口にしたくらいであるが、翌2022年4月に教育長が、池住寿弘氏に交代したころを契機に、閉校(廃校)にする準備が進められていたと推測される。このことは、別項に詳述した。

2022年・令和4年秋に、村政は、「廃校が相応しい、閉校する」という見解を、議会の全員協議会の場で、突然示した(議会の場に限らず、分校の教員室や同窓会・後援会関係者の前でも、同様のことがあったとされている)(今に至って、野村村長も池住教育長も、「そんな言い方はしていない、一言も廃校や閉校にするとは言っていない」と言う)。

この時、議員側は議論が足りないこと、唐突過ぎることなどを理由に、それを一蹴した形となった。

文科省や県教の指導に従って設置者管理主義に沿う形を整えるには、「本校化」するしかない(設置者も管理者も山添村とする)。あるいは、「廃校・閉校」するかという、二つの選択肢である。

当然のことながら、卒業生をはじめ、村内から、唐突な廃校へのかじ取りには、強い批判が起こった。翌2023年・令和5年2月に、私の村政報告会に来賓として参加した村長は、「進め方に無理があった」と、170人の参加者の前で謝罪したこともあった。

そこで、翌2023年・令和5年、5月31日、村長の諮問機関として「山添分校の在り方検討委員会」(以後、「在り方検討委員会」と略す)が、発足した。委員には、公募に応募した村民3名や、廃校しか選択肢はないとしていた池住教育長も含まれていた。構成メンバーは、ALL山添という陣容であった。

約3か月余の議論の結果、この委員会は「本校化すべき・存続すべき」という答申案を、同年9月に出した。

村長はそれを受け取った(それを、どのように評価したかは、公的な場では示されていない)。

この時点で、村政は、県教から「再び二年間の猶予」を得た。結論を、2025年まで結論を引き延ばした形である。

さらに、このあり方検討委員会だけでなく、村長は、多くの人から意見を求めた。

その結果、彼は、令和6年春から、分校に「オーガニックを学べるカリキュラム」(この言葉は、山添村公式HPの【村長のへや】に記載されている言葉を引用した)を取り入れることに成功した。令和5年秋以降、半年程度の期間に、文科省や農林水産省とも、熱心に交渉した結果だったであろう。

つまり、有機農法を学べるユニーク高校として、その活性化を目指す方針を打ち出したのだった。

「分校でオーガニック農業を学べるシステム」のもう一つの特徴は、一般の方と高校生が一緒に有機農法を学べるというものであった。村長に限らず、分校に地元の生徒が通わないために、村民と分校の交流が少なくて(特に、コロナ禍で一段と顕著となった)、分校が村民にとって遠い存在になっていることを憂う声が大きかった。この改善をも目指していたので、私も高く評価した。村長は一般の人と高校生が一緒に学ぶこの形態を、「YAMAZOEオーガニックスクール」と呼んだ(やはり、山添村の公式HPの【村長のへや】に記載されている言葉)。

2024年・令和6年5月から「オーガニックスクール」は、始まった。

地元の高校学校の生徒と村民らが一緒に学ぶという特徴あるものだったので注目を浴び、新聞やテレビなどにも取り上げられた。さらに、農林水産省が進める“オーガニックビリッジ宣言”を実現させた(宣言は、令和7年3月21日の予定)。オーガニック農業を学べるという特徴ある高等学校にもなる可能性を獲得したと考えてよい。

この準備期間中に、分校で新しいことが始まることを、すでに伝え聞いた生徒もあったようだ。

令和6年度の入学生の中には、まだ始まっていないオーガニックの授業を、すでに期待していたと考えられる生徒もいる。このことも影響していると思うが、令和6年度の入学生は10名に増えた。久しぶりに二桁に増加したのである。

ともかく、オーガニック農業を学ぶ高等学校というアイデアを取り入れることができた。決断力・行動力が鈍いと揶揄される日本の現代病を払拭するかのごとく、物事はダイナミックに動き始めた。

コミュニティバス路線の充実

さらに、分校に通学するのに有利な、強力な助っ人が登場した。

村長の主導で、コミュニティバス路線が整備されたのである。

令和6年度は、山添村(役場)とを結ぶ路線が増設されて、3路線となった。

・名張市

・伊賀市

・奈良市

の三つである。どの路線も、村民は片道200円で利用できる。分校の生徒も同額で利用している。

早朝の始発に、村内から村外の高等学校に通う学生や通勤者らが利用し、その便が戻る際に、分校に通学する生徒が利用するのである。

午前8時、JR奈良駅、伊賀市駅、名張駅発のバスに乗れば、分校の始業時間に間に合う。

分校の始業時間は、コミュニティバスの運行時刻と連動しているのである。

2024年・令和6年度の分校の様子

オーガニックスクールが注目を浴び、学校の前の畑には、生徒や一般の人たちが精を出して農作業する光景が見られるようになった。

周囲の雰囲気は、明るくなった。私には、まるで世の中が変わったかに見えた。

オーガニックスクールのプログラムを一年間支えてきたボランティアスタッフ(教職歴のある経験者が多く含まれている)からは、1年生の1年間の成長ぶりを称える声が多い。農作業を通して、また、地域の大人たちとの交流を通して、このプログラムが有効に機能していることを示すものである。

田圃を畑に転換するだけでも大変だが、一年目にして、さっそく有機野菜の収穫もあった。

様子を遠巻きに見ている私は、素晴らしいカリキュラムと感嘆している。

一度、興味ある人は、その姿を覗いてみてほしい。

話は前後するが、2024年8月の分校のオープンスクールには24名の参加者があった。さらに、9~12月にも、6名の見学者や問い合わせがあった。ここまで述べてきたように、本校化か廃校かが取り沙汰されているにもかかわらず、従来から行われてきた生徒一人一人に寄り添う教育体制に加えて、オーガニック農業を学べる特徴ある学校が築かれつつあること、さらに、コミュニティバスの充実などが、多くの共感と期待を得ているのではないかと、私は推察する。

例年、オープンスクール参加者の8~9割は、翌春に受験しているという実績があるので、令和7年度の受験生・入学生は、従来より増えると期待している。

しかし、その後、村長は、、、

しかし、その後、村長は、慎重になってしまった。

2024年・令和6年9月の議会にて、村民の関心が低いことや村に「体力」がないこと(職員も少なく、予算も乏しい)などを理由に、本校化には舵が切れない、さらに好条件が必要だと公言するようになった。

9月以降、その姿勢は、徐々に強まっているように見える。

これを聞くと、冒頭で述べたように、多くの村民は、諮問委員会が答申を出したし、オーガニックも始まったし、コミュニティバスも整備したし、、、え? まだ決定じゃないの? と訝る人もある。

私達、村議会議員の多くも、怪訝に思う。

村長自身が敷いた路線を、すでに歩み始めた子供達がいるのである。それを整備するために、分校の教師や教育委員会の職員も、頑張っているのである。

大人の都合で、煮え切らない、いや、それどころか、人を不安にさせることは、首長という権力者に許されることなのか。よもや、真逆に舵を取ることはないのか・・・

彼は、この3月末に結論を出すと言って憚らない。

前述のように、二年前(2023年秋)に2年間という猶予が認められたから、それが近づいてきているのは事実である。

出せるのか? 10人の議員のうち6人が本校化と存続を希望しているのに、廃校を選択するのか?

村立高等学校を廃校(閉校)にするには、議会の承認が必要である。

私には、村長はそこまで横暴な人間には見えない。そうではないと信じたい。

後述するように、彼が「本校化」を選択するには、もっと強い村民の声が必要なのだろう。

3月までに、「もっと私に声を届けてほしい」と願っているように見える。

ともかく、これから1か月半の期間、村政の緊張は避けられない。

しっかり、動向を見守っていただきたい。

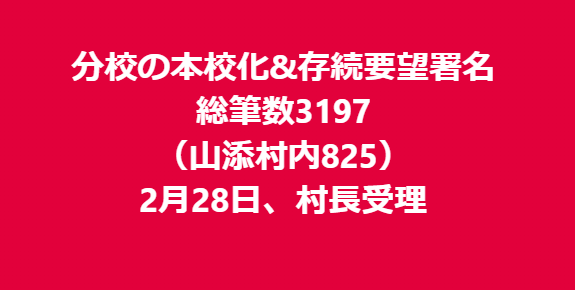

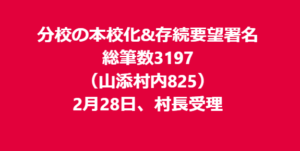

「本校化と存続を望む会」の活動

私達、「山添分校の本校化と存続を望む会」は、卒業生の代表と、村議会議員6名(全員で10名の過半数、窪田議長と三宅副議長を含む)で構成されている。

まだ慎重な村長に対して、令和7年1月から署名活動も開始している。3月議会にその結果を提示するために、署名の締め切りを2月20日としている。

ここまで記してきたように、2022年・令和4年秋から、本校化か廃校かという「分校の問題」が発生したが、その後、村民の関心は、思うほど高まらなかった。村の子弟がほとんど行かない学校になって30年は経過するから、興味ないというのが実情であろう。さらに、そんな学校に村の予算を充てる必要があるのかと、心無いことを言う者さえある。

(本校化した場合の、村の負担経費の変化については、私のブログ別項に詳述した)

しかし、私達「望む会」は考えている。

村外から通学してくる生徒たちは、この分校に居場所を見つけて成長していく。そして、将来の夢を描けるようになって卒業していく。そんな教育の場を提供していることに、強い自負心と誇りを感じている。今後、このような教育を必要とする生徒はさらに増えるのではないか。多様な教育の場を提供できる拠点としての存在価値は、高まることはあっても低下することはないであろう。昨今、通信制の高等学校が、多様な教育の場を提供するものとして期待されてはいるが、分校が続けてきたような、生徒を一人一人しっかり見守った役割を、肩代わりしたり補うことは困難である。全く異質のものである。

地域は、生徒や子供を育てる責任がある。その地域って、どこのことであろう? 山添村は山添村の子供だけ見守れば良いのか? そんなことはない。そんな囲いをする了見の狭い考えは、現代社会に通用するだろうか? 県境とか村や市の境界で制限する必要があるだろうか? これだけ、人や物が動く時代において、山添村が、隣りの市町村から、生徒をお預かりするくらいのことは、大和高原の真ん中にある村として、地域貢献のひとつじゃないだろうか? そのために、地方交付税を沢山もらっているのではないのかな?

一方、山添村自体も、この学校を核にして、村の将来の設計図を描くことが可能だと期待する。

工夫次第で、さらに特徴のある学校にしていけるはずだし、その結果、ここで学んでくれた生徒たちが、ほんの一握りでも、山添村の農業を担ってくれたら、どんなに素晴らしいことだろうか。

そんな学校にするためには、村民が、自分たちの村の高校に強い関心を持ち、学校や生徒たちと交流を深めていかねばならない。さらに、カリキュラムにも村(民)の「意志」が反映されたものにしていかねばならない。

奈良市との合併を快しとせず、住民投票で一村独立を選んだ山添村が、自治のある村を維持するのと同じくらいの労力を要することを覚悟したうえで臨まねばならない。

「本校化と存続を望む会」は、それをやる気概で臨んでいる。

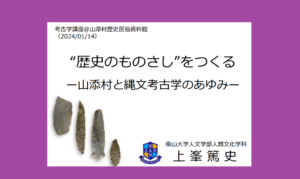

2月16日(日)に講演会 -分校への理解を深めるため-

村長に「本校化」という英断を促すために、一番必要なものはなにか?

それは、村民の関心の高まりであろう。

経済的なことや、その他諸々あるだろうが、まずは、村民がより強い気持ちで、分校を見守っていることが、村長の肩を押すことになるはずだ。

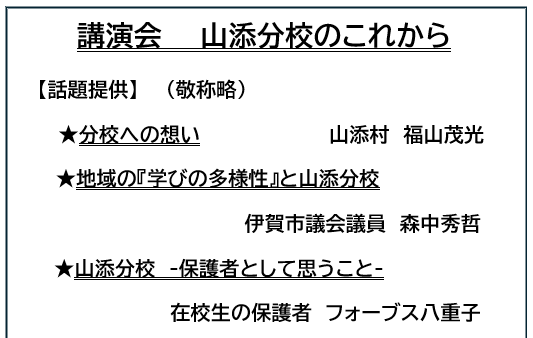

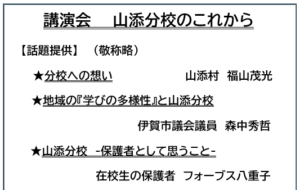

そのために、下記の要項で、講演会を開催する。

★2月16日(日曜日)午後2時から、約90分

★場所 山添村役場3階 大会議室

★話題提供者は、

①山添村毛原在住の福山茂光氏。私達を常に応援してくださる人。在職時代から、分校生の成長を見守ってきた人である。

②伊賀市議会議員・森中秀哲氏。多くの生徒が通ってくる伊賀市から視た山添分校の姿、形、価値を論じていただく。

③在校生の保護者・フォーブス八重子氏。分校に子供を通わせている親から視た分校について論じていただく。

ぜひ、我々と議論を重ねてほしい。

そして、分校を理解してほしい。

分校なんて必要か?という人ほど、来てほしい。

そのうえで、分校が必要か必要ないかを考えてほしい。

望むらくは、分校をいかに「より良い学校にしていくか」を念頭に、頭を巡らせてほしい。

当日は、多くの参加をお待ちしております。

急・署名〆切は、2月20日! 署名用紙のダウンロード

前述のごとく、本校化と存続を望む署名活動をしている。

協力をしてくださる人は、下記から書類をダウンロードしてください。

印刷すると、送付先や方法が記入されているので参照ください。

村外在住者も歓迎です。

次の議会は、3月4日から

自ら、方針を三月末までに決めたいと言った村長であるが、

それは、3月議会を意味する。

来年度(令和7年度)の予算審議の議会でもある。

ここで、例年以上に、盛んな議論が行われることになろう。

3月議会は、4日(火曜)が初日。一般質問は、おそらく午後2時ころから。

最終日は18日(火曜)。やはり多くの採決は午後に行われることになる。

一般の方々は、傍聴が可能である。

今日はここまで

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

1年以上、ブログを更新せず、最新情報を提供することなく、大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

しかし、分校問題をさぼっていたわけではありません。

どうか、これからの村政の動きに注目してください。

コメント